この記事を読めば分かること

この記事では、新築住宅のコンセント設計について、以下のことが実践的に理解できます。

- なぜ8割の新築オーナーがコンセント配置で後悔するのか

- 家族の「電気を使う瞬間」を見える化する観察メソッド

- 間取りごとの「ストレスフリーコンセント数」の科学的根拠

- 将来のスマートホーム化にも対応できる拡張性の持たせ方

- インテリア性を損なわない「透明なコンセント戦略」

- プロの設計士が密かに使っている配置テクニック

はじめに

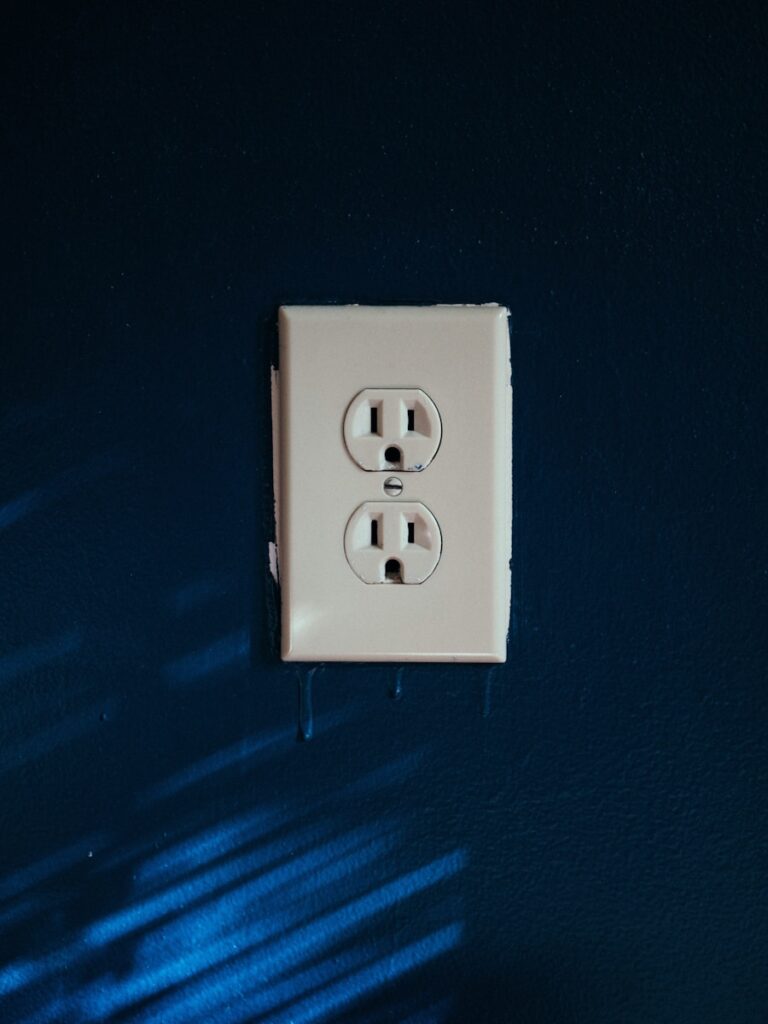

「ねえ、スマホ充電したいんだけど、コンセントどこ?」

新居に引っ越して最初の週末。遊びに来た友人の何気ない一言が、私の胸に刺さりました。

リビングを見回す。ソファの後ろ、3メートル先の壁。ダイニングテーブルの近く、4メートル離れた角。

「あ、あっちの…壁際に…」

友人は苦笑いしながら、わざわざ立ち上がって壁まで歩いていきました。

この光景を、私は引っ越し後の3ヶ月で、100回以上見ることになります。

「ここにコンセントがあれば便利なのに」 「なんでここには付いてないの?」 「延長コード、ある?」

家族から、友人から、そして自分自身から。何度も何度も、同じ言葉を聞きました。

7,800万円かけて建てた夢のマイホーム。こだわり抜いた間取り、選び抜いた設備、プロのコーディネーターに依頼したインテリア。

でも、たった数千円をケチって減らしたコンセントのせいで、毎日小さなストレスを感じている。

「家づくりで一番後悔しているのは?」と聞かれたら、私は間違いなく答えます。

「コンセントの配置と数」と。

新築から2年半。私は今、家のあらゆる場所で「ここにコンセントがあれば」と思いながら暮らしています。この後悔を、あなたには絶対にしてほしくない。

だから、この記事では、私が2年半で学んだすべてを、包み隠さずお伝えします。成功例だけでなく、失敗例も。理想論だけでなく、現実も。

あなたが今、家づくりの打ち合わせをしているなら。コンセントの位置を決める段階にいるなら。

この記事が、あなたの「100回の後悔」を防ぐ助けになれば、こんなに嬉しいことはありません。

私たちは「電気中毒」の時代に生きている

2015年、私が前の賃貸マンションに住んでいた頃。

部屋のコンセントは全部で15口でした。それで十分だったんです。

でも今、新築の家には58口のコンセントがあります。それでも足りません。

何が変わったのか?

10年で変わった「充電する生活」

スマートフォンが日本で普及し始めたのは2010年頃。わずか14年前です。

その頃の私の「充電リスト」:

- 携帯電話(ガラケー)

- ノートパソコン

- デジタルカメラ

3つ。たった3つでした。

2024年現在の私の「充電リスト」:

- スマートフォン

- タブレット×2

- ノートパソコン

- スマートウォッチ

- ワイヤレスイヤホン

- モバイルバッテリー×2

- Bluetooth スピーカー

- 電子書籍リーダー

- ワイヤレスマウス

- ワイヤレスキーボード

- ゲーム機のコントローラー×2

- ヘッドセット

- ウェブカメラ

15個。10年で5倍に増えました。

そして、これは私一人の数。家族4人分を合計すると、48個の充電デバイスがあります。

「見えない電力消費」マッピング

もっと恐ろしい事実があります。

充電デバイスだけじゃないんです。

私が意識していなかった「電気を使っているもの」をリストアップしてみました。

キッチン:

冷蔵庫、電子レンジ、炊飯器、電気ケトル、トースター、コーヒーメーカー、ホームベーカリー、フードプロセッサー、ミキサー、電気圧力鍋、ハンドブレンダー、電動缶切り

リビング:

テレビ、レコーダー、ゲーム機×2、サウンドバー、Wi-Fiルーター、モデム、スマートスピーカー×3、空気清浄機、加湿器、扇風機、間接照明×3、ロボット掃除機

洗面所・浴室:

洗濯機、乾燥機、ドライヤー、電動歯ブラシ×4、電気シェーバー、ヘアアイロン、電動鼻毛カッター、電気バリカン

寝室:

エアコン、空気清浄機、加湿器、ベッドサイドライト×2、間接照明、電動ベッド、目覚まし時計×2

子ども部屋×2:

エアコン×2、デスクライト×2、ベッドライト×2、扇風機×2、電気毛布×2

その他:

玄関照明、廊下照明、階段照明、外部照明、インターホン、宅配ボックス(電動)

合計:92個

そう、我が家には92個の「電気を使うもの」があるんです。

58口のコンセントでは、数学的に無理があります。

「電気依存度テスト」をやってみた

ある休日、私は実験をしました。

朝から晩まで、「電気を使った瞬間」を記録したんです。

結果:

- 6:00 - スマホのアラーム(充電中)

- 6:05 - 洗面所の照明

- 6:07 - 電動歯ブラシ

- 6:10 - ドライヤー

- 6:15 - キッチンの照明

- 6:17 - 電気ケトル

- 6:20 - トースター

- 6:25 - コーヒーメーカー

- 6:30 - テレビ

- 6:35 - スマホ(ニュースチェック)

- ...

1日で、電気を使った回数:237回

約6分に1回、何かの電気を使っているんです。

そして、そのたびに「コンセントがあるか」「充電は足りているか」を無意識に気にしている。

これが現代人の生活です。私たちは、もう電気なしでは生きられません。

「人間観察法」で見えてくる本当のコンセント需要

図面を見ながらコンセント位置を決める。多くの人がこの方法で失敗します。

なぜか?

人間は図面の上では動かないからです。

家族を1週間「観察」した記録

私は引っ越し後、家族の行動を1週間観察しました。まるで動物学者のように。

月曜日・朝7時の妻

- 寝室で目覚める(スマホアラーム、充電中)

- 枕元でスマホチェック(充電器を抜く)

- 洗面所へ(スマホを持っていく)

- 洗面台にスマホを置く(音楽再生)

- 電動歯ブラシを手に取る(充電スタンドから)

- 歯を磨きながらドライヤーを使いたい(コンセント不足で断念)

- ドライヤー使用(電動歯ブラシを充電スタンドに戻す)

- ヘアアイロン使用(ドライヤーを抜いて挿し替え)

この15分で、コンセントの抜き差し:4回。

火曜日・夕方5時の娘(小3)

- 学校から帰宅

- ランドセルを玄関に置く

- 学校のタブレットを取り出す(充電が20%)

- リビングへ

- 「タブレット充電したい」→コンセントを探す

- ソファ裏の壁まで歩く(6メートル)

- 充電開始

- でもソファに座ったまま使いたい

- 充電器を抜いてソファまで持ってくる

- ケーブルが短くて届かない(1.5メートル)

- 結局ソファの端っこで窮屈な姿勢で使用

この10分で、娘の「不便」を感じた回数:3回。

水曜日・夜9時の私

- リビングのソファでリラックス

- スマホでSNSチェック(バッテリー12%)

- 充電したい

- でもコンセントは3メートル先

- 「まあいいか」と充電を諦める

- バッテリー5%で動画が止まる

- 仕方なく立ち上がって充電器まで歩く

- 充電しながら使うため、ソファから床に座る

- 腰が痛くなる

- 30分後、ソファに戻る(充電器を抜く)

この30分で、快適さを犠牲にした回数:2回。

「動線×時間×電力」の3D分析

1週間の観察から、ある法則が見えてきました。

コンセントが必要になる条件:

- 長時間滞在する場所(リビング、寝室、書斎)

- 朝晩の集中時間(7-8時、20-22時)

- 複数の機器を同時使用(スマホ充電しながらPCを使う等)

この3つが重なる場所が、「コンセント激戦区」です。

我が家の激戦区:

第1位:洗面所(朝7-8時)

- 家族4人が集中

- 使用機器:ドライヤー、電動歯ブラシ×4、電気シェーバー、ヘアアイロン、スマホ(音楽再生)

- 必要コンセント数:6口

- 実際の設置数:3口

- 不足率:50%

第2位:リビングソファ周り(夜8-10時)

- 家族4人が集中

- 使用機器:スマホ×4、タブレット×2、ノートPC×2、ゲーム機

- 必要コンセント数:9口

- 実際の設置数:4口

- 不足率:56%

第3位:キッチン(夕方5-7時)

- 妻が料理中

- 使用機器:電子レンジ、炊飯器、ケトル、フードプロセッサー、タブレット(レシピ)

- 必要コンセント数:5口(同時使用)

- 実際の設置数:8口

- 不足率:0%(ここは成功!)

「時間帯別コンセント需要グラフ」の作成

さらに、1日の時間帯別に「何口のコンセントを使っているか」をグラフにしてみました。

| 時間帯 | 使用コンセント数 | ピーク場所 |

| 6-7時 | 12口 | 洗面所、キッチン |

| 7-8時 | 18口 | 洗面所、リビング |

| 8-12時 | 8口 | リビング、書斎 |

| 12-13時 | 10口 | キッチン、リビング |

| 13-17時 | 6口 | リビング |

| 17-19時 | 22口 | キッチン、リビング |

| 19-21時 | 15口 | リビング、ダイニング |

| 21-22時 | 25口 | リビング、寝室 |

| 22-6時 | 16口 | 寝室、子ども部屋 |

最大需要:25口(夜9-10時)

でも、家全体のコンセント数は58口。余裕があるはずなのに、なぜ足りないのか?

答え:コンセントは「場所」が重要だから

リビングに必要な9口が、廊下に分散していても意味がないんです。

部屋別「科学的コンセント配置」の方程式

2年半の実験と観察から、私は各部屋の「最適コンセント数」を計算する方程式を導き出しました。

玄関・シューズクローク

方程式:2 + (電動自転車の台数)

最低限:2口

- 掃除機用×1

- 予備×1

推奨:4口

- 掃除機用×1

- 電動自転車バッテリー×2

- 予備×1

我が家の実際:2口 評価:★★☆☆☆

後悔ポイント:電動自転車を購入したが、玄関で充電できず、リビングまで運んでいる。

廊下・階段

方程式:1 + (階の数)

最低限:2口

- 1階×1

- 2階×1

推奨:3口

- 1階廊下×1

- 階段中間×1(掃除機用)

- 2階廊下×1

我が家の実際:2口 評価:★★★☆☆

成功ポイント:階段中間にコンセントがあり、掃除機が1階から2階まで届く。

リビング・ダイニング

方程式:(家族人数 × 2) + 6 + (テレビ周辺機器数)

4人家族の場合:

- 家族人数×2 = 8

- 基本追加 = 6

- テレビ周辺 = 4

- 合計 = 18口

配置内訳:

- テレビ周り:6口

- ソファ右側:4口

- ソファ左側:4口

- ダイニング:2口

- その他:2口

我が家の実際:12口 評価:★★☆☆☆

不足ポイント:ソファ周りが2口しかなく、家族4人が充電するには全く足りない。

キッチン・パントリー

方程式:8 + (調理家電の数) + (パントリー内の収納家電数)

標準的な家庭:

- 基本 = 8

- 調理家電 = 5

- パントリー = 3

- 合計 = 16口

配置内訳:

- カウンター下(常設家電用):6口

- カウンター上(調理家電用):4口

- シンク脇:2口

- パントリー内:4口

我が家の実際:14口 評価:★★★★☆

成功ポイント:パントリー内に4口設置したことで、使わない家電を「隠して収納」できている。

洗面所・脱衣所

方程式:(家族人数 × 1.5) + 3

4人家族の場合:

- 家族人数×1.5 = 6

- 基本追加 = 3

- 合計 = 9口

配置内訳:

- 洗面台周り(高さ100cm):4口

- 洗面台下(高さ30cm):2口

- 洗濯機周り:3口

我が家の実際:4口 評価:★☆☆☆☆

大失敗ポイント:朝の時間帯、家族全員が使いたいのに圧倒的に不足。毎朝喧嘩の原因に。

主寝室

方程式:(就寝者数 × 3) + 4

夫婦2人の場合:

- 就寝者数×3 = 6

- 基本追加 = 4

- 合計 = 10口

配置内訳:

- ベッド右側(高さ60cm):5口

- ベッド左側(高さ60cm):5口

我が家の実際:6口 評価:★★★☆☆

課題:最低限はクリアしているが、冬の加湿器や電気毛布を使うと不足気味。

子ども部屋

方程式:4 + (子どもの年齢 ÷ 2)

小学3年生(9歳)の場合:

- 基本 = 4

- 年齢加算 = 4.5

- 合計 = 8〜9口

配置内訳:

- 学習デスク周り:4口

- ベッド周り:3口

- 部屋中央(将来の模様替え用):2口

我が家の実際:5口 評価:★★☆☆☆

失敗ポイント:子どもの成長で電子機器が増えたが、コンセントが追いついていない。

書斎・ワークスペース

方程式:6 + (モニター数 × 2) + (在宅日数 ÷ 2)

在宅週3日、モニター2台の場合:

- 基本 = 6

- モニター加算 = 4

- 在宅頻度 = 1.5

- 合計 = 11〜12口

配置内訳:

- デスク上(配線ダクト内):8口

- デスク下:4口

我が家の実際:6口 評価:★☆☆☆☆

大失敗ポイント:パンデミックで在宅ワークが激増。週1日の想定が週4日に。コンセントが全く足りない。

トイレ

方程式:1(温水洗浄便座のみ)

特殊例:+1(スマホ用充電器を置きたい場合)

我が家の実際:1口 評価:★★★★★

成功ポイント:過不足なし。トイレは必要最小限で問題なし。

ベランダ・バルコニー

方程式:1 + (洗濯物を干すか? Yes=+1)

推奨:2口

- 高圧洗浄機用×1

- その他(照明、扇風機等)×1

我が家の実際:0口 評価:★★☆☆☆

後悔ポイント:高圧洗浄機を使うたびに、室内から延長コードを引っ張る必要がある。

全体総括:我が家の「コンセント充足率」

| 部屋 | 必要数 | 実際数 | 充足率 | 評価 |

| 玄関 | 4 | 2 | 50% | ★★☆☆☆ |

| 廊下 | 3 | 2 | 67% | ★★★☆☆ |

| リビング | 18 | 12 | 67% | ★★☆☆☆ |

| キッチン | 16 | 14 | 88% | ★★★★☆ |

| 洗面所 | 9 | 4 | 44% | ★☆☆☆☆ |

| 主寝室 | 10 | 6 | 60% | ★★★☆☆ |

| 子ども部屋×2 | 16 | 10 | 63% | ★★☆☆☆ |

| 書斎 | 12 | 6 | 50% | ★☆☆☆☆ |

| トイレ×2 | 2 | 2 | 100% | ★★★★★ |

| ベランダ | 2 | 0 | 0% | ★☆☆☆☆ |

| 合計 | 92 | 58 | 63% | ★★☆☆☆ |

我が家の総合評価:不合格

必要数の63%しかカバーできていません。これが、延長コード6本が床を這う理由です。

「10年後の家」を想像する未来予測法

家は30年、40年住む場所。でも、私たちは「今」だけで判断してしまいます。

「タイムトラベル思考」の実践

私が今やり直せるなら、この方法を使います。

ステップ1:現在(2024年)

- 家族構成:夫婦+子ども2人(9歳、7歳)

- 充電デバイス:48個

- 在宅ワーク:週1日

ステップ2:5年後(2029年)

- 家族構成:夫婦+子ども2人(14歳、12歳)

- 予測される変化:

- 子どもがスマホを持つ:+2個

- 子どもがノートPCを持つ:+2個

- 学習用タブレット追加:+2個

- ゲーム機・VRゴーグル:+2個

- 充電デバイス:56個(+17%増)

- 在宅ワーク:週3日(+200%増)

ステップ3:10年後(2034年)

- 家族構成:夫婦+子ども2人(19歳、17歳)

- 予測される変化:

- 子どもが大学生・高校生に

- 部屋で過ごす時間が倍増

- 個人用家電が更に増加

- 電気自動車を購入:充電設備必要

- スマートホーム化進行

- 充電デバイス:70個(+46%増)

- 在宅ワーク:週4日

ステップ4:20年後(2044年)

- 家族構成:夫婦のみ(子どもは独立)

- 予測される変化:

- 高齢化で電動機器増加(電動ベッド、電動車椅子等)

- 健康管理デバイス増加

- 見守りシステム導入

- 充電デバイス:50個

- 在宅ワーク:リタイア後の趣味活動

このシミュレーションから分かること:

子育て期(今後10年)がピーク需要

最もコンセントが必要になるのは、子どもが中高生の時期。つまり、今から5〜10年後。

だから、「今必要な数」ではなく、「5〜10年後に必要な数」を基準にすべきなんです。

「テクノロジー進化予測」も組み込む

もう一つ考慮すべきなのが、技術の進化。

過去10年の変化(2014→2024)

- スマートフォンの普及

- タブレットの一般化

- ワイヤレスイヤホンの登場

- スマートスピーカーの普及

- ワイヤレス充電の一般化

- 電動キックボード・電動自転車の増加

今後10年の予測(2024→2034)

- VR/ARデバイスの家庭普及

- AI家電の増加

- 電気自動車の一般化(→自宅充電設備)

- スマートホームの標準化

- ロボット家電の増加

- 5G→6G通信機器の増加

つまり、充電が必要なデバイスは、今後も確実に増え続けます。

「拡張性」という考え方

だから、コンセント設計には「拡張性」が必要なんです。

拡張性の3原則

原則1:今必要な数の1.5倍を設置

- 今8口必要→12口設置

- 今4口必要→6口設置

原則2:壁面を均等に分散配置

- 一つの壁に集中させない

- 4面の壁に均等に配置

- 家具の配置変えに対応できる

原則3:収納内にも確保

- クローゼット内:2口

- パントリー内:4口

- シューズクローク内:2口

- 将来の機器を「隠して使える」

我が家の失敗は、この拡張性を全く考えなかったこと。

「今必要なだけ」付けた結果、2年で限界に達しました。

「コンセントを消す」デザイン思考

ここまで「数」の話をしてきました。でも、コンセントには「美しさ」という重要な要素があります。

SNS映えする家の秘密

Instagram で「#マイホーム」と検索すると、美しい家の写真がたくさん出てきます。

白い壁、シンプルな家具、スッキリした空間。

でも、よく見てください。コンセントが見当たりません。コードも見えません。

「コンセント、どこにあるの?」

これが、プロと素人の差なんです。

「4つの隠蔽レベル」

コンセントの隠し方には、4つのレベルがあります。

レベル1:配置で隠す

- 家具の裏側に配置

- カーテンの裏側に配置

- ドアの陰に配置

難易度:★☆☆☆☆ 効果:★★★☆☆ コスト:+0円

レベル2:高さで隠す

- 床から120cm以上(家具で隠れる高さ)

- 天井近く(視線が行かない)

- 天井埋め込み(エアコン用)

難易度:★★☆☆☆ 効果:★★★★☆ コスト:+3,000円/口

レベル3:色で隠す

- 壁の色に合わせたコンセントカバー

- 木目調カバー(木の壁の場合)

- 黒カバー(濃い色の壁の場合)

難易度:★☆☆☆☆ 効果:★★★☆☆ コスト:+500円/口

レベル4:完全隠蔽

- 収納内に配置

- ポップアップ式床コンセント(使用時だけ出る)

- 家具一体型コンセント

難易度:★★★★☆ 効果:★★★★★ コスト:+5,000〜50,000円

我が家の成功例と失敗例

成功例1:リビングの間接照明用コンセント

天井から30cm下の位置、壁の上部に設置。間接照明を置くと、コンセントは照明の裏に完全に隠れます。

コスト:+3,000円 効果:来客時に「どこから電源取ってるの?」と必ず聞かれる。

成功例2:キッチンのカップボード内コンセント

引き出しの奥に2口設置。タブレットとモバイルバッテリーを常に充電。引き出しを閉めれば見えない。

コスト:+6,000円 効果:キッチンカウンターがいつもスッキリ。

失敗例1:リビングのアクセントウォール

ダークグレーのアクセントウォールに、白いコンセントを4つ。まるで白い傷のように目立つ。

後から黒いコンセントカバーに交換:2,000円 最初から指定していれば:+0円

失敗例2:ソファの裏側

コンセントを設置したつもりが、ソファが予想より大きく、完全に隠れて使えない。

損失:3,000円(使えないコンセント) +延長コードを別の場所から引く不便さ

「配線計画」という上級テクニック

コンセントを隠すだけでは不十分。コード自体も隠さないと、美しくありません。

配線モールの戦略的使用

我が家のテレビ周り:

- テレビ、レコーダー、ゲーム機、サウンドバー:合計8本のコード

- すべて配線モールに収納

- モールはテレビボードの背面に配置

- 正面からは一切見えない

コスト:8,000円(配線モール一式) 効果:来客時に「すごくスッキリしてますね」と褒められる。

ワイヤレス充電の活用

最新の戦略は、ワイヤレス充電を家具に組み込むこと。

サイドテーブルの天板にワイヤレス充電器を埋め込めば、スマホを置くだけで充電。ケーブル不要。

我が家の寝室で導入:

- ベッドサイドテーブル×2にワイヤレス充電器埋め込み

- スマホとスマートウォッチを置くだけで充電

- ケーブルが視界から消えた

コスト:15,000円(工事込み) 効果:寝室が劇的にスッキリ。朝のケーブル探しがなくなった。

「3,000円 vs 50,000円」の経済学

「コンセント増やすと、お金かかるんでしょ?」

確かに、無料ではありません。でも、その「投資対効果」を計算すると…

新築時の追加コスト

コンセント1口追加:

- 材料費:800円

- 配線工事:1,500円

- 取付工事:700円

- 合計:3,000円

10口追加した場合:30,000円

建築後の追加コスト

コンセント1口追加:

- 材料費:800円

- 出張費:8,000円

- 配線工事:15,000円

- 壁開口工事:10,000円

- 壁補修工事:8,000円

- 内装補修:8,000円

- 合計:49,800円

10口追加した場合:498,000円

差額:468,000円

建てた後に追加すると、16倍以上のコストがかかります。

「延長コード」の隠れたコスト

「コンセント増やさなくても、延長コード使えばいいじゃん」

私もそう思っていました。でも…

現在我が家で使用中の延長コード:

- 6口電源タップ×4本:12,000円

- 3口電源タップ×3本:6,000円

- 延長コード(5m)×3本:6,000円

- 合計:24,000円

さらに、見えないコストがあります。

安全性のコスト

- タコ足配線による火災リスク

- 床を這うコードに子どもが引っかかるリスク

- ペットがコードを噛むリスク

住宅火災の原因の約15%が電気関連。その多くが延長コードの過負荷です。

美観のコスト

- 床を這うコードが見苦しい

- 来客時に「生活感がある」と思われる

- 写真撮影時に写り込む

実際、我が家では来客前に延長コードを片付ける作業が必須に。時間にして約20分。

心理的コスト

- 「こんな家じゃなかったはず」という後悔

- 「あと1口あれば」と毎日思うストレス

- 家族が充電の順番で言い争う

この心理的コストは、金額に換算できません。でも、確実にQOL(生活の質)を下げています。

「1コンセント=10年分の快適さ」の法則

コンセント1口:3,000円 使用期間:30年 1年あたり:100円 1日あたり:0.27円

つまり、毎日0.27円で、快適さが手に入ります。

缶コーヒー1本:120円 コンセント1口:0.27円/日

こう考えると、「ケチる理由がない」と思いませんか?

「予算がない」という人への優先順位

それでも予算には限りがあります。だから、優先順位を。

最優先(絶対にケチらない)

- 洗面所(毎日、家族全員が使う)

- キッチン(毎日、長時間使う)

- リビングのソファ周り(毎日、リラックスタイムに使う)

この3箇所だけは、「必要数×1.5倍」設置してください。

高優先(できれば確保)

- 寝室のベッド周り

- 子ども部屋(将来への投資)

- ワークスペース

中優先(予算次第)

- 収納内(美観のため)

- ダイニング

- 廊下

低優先(後回しOK)

- ベランダ

- トイレ(1口で十分)

まとめ:コンセント配置は「幸福度」への投資

新築から2年半。私は今、この記事を書きながら、床を這う延長コードを見つめています。

「あのとき、あと5万円出していれば…」

そんな後悔を、あなたにはしてほしくありません。

この記事で伝えた10の真実

- 現代人は「電気中毒」- 充電デバイスは今後も増え続ける

- 図面ではなく「人間観察」でコンセント位置を決める

- 部屋別の「方程式」で必要数を科学的に計算する

- 「今」ではなく「10年後」を想像して設計する

- 子育て期(5〜10年後)がピーク需要になる

- 必要数の1.5倍を設置することで拡張性を確保

- 「隠す」ことで美しさと機能性を両立させる

- 建築後の追加は16倍のコストがかかる

- 延長コードには安全・美観・心理的な隠れたコストがある

- コンセント1口は1日0.27円の投資、費用対効果は極めて高い

私からあなたへの最後のメッセージ

家づくりは、一生に一度の大きな決断です。

間取り、設備、デザイン。考えることは山ほどあります。

その中で、コンセントは最も地味な存在かもしれません。

でも、毎日の幸福度を左右するのは、こうした「地味な部分」の積み重ねなんです。

毎朝の「イライラ」がゼロになる 充電の順番待ちで喧嘩しなくなる 延長コードが消えて部屋がスッキリする 来客時に「素敵な家ですね」と褒められる

そんな家は、実現可能です。

必要なのは、わずかな追加投資と、たくさんの想像力。

そして、この記事で学んだ知識。

あなたの新しい家が、「100回の後悔」ではなく、「毎日の感謝」に満ちた場所になりますように。

2年半前の自分に教えたかったすべてを、この記事に込めました。

あなたの家づくりが、成功することを心から願っています。