天井の高さは、居住空間の快適性や印象に大きく影響を及ぼします。

にもかかわらず、住宅設計においては家具の配置や間取りの検討に比べ、天井高は軽視されがちなポイントです。

本記事では、建築基準法に基づく最低限の基準から、実際の設計における活用例、天井の高さが心理・機能に与える影響まで整理します。

住宅の品質向上に資する設計要素として「天井高」を位置づけ、機能・コスト・将来性の観点から総合的に検討する材料をご提供します。

この記事を読めばわかること

- 天井高に関する建築基準法の最低基準と、実務的な平均値

- 高い/低い天井それぞれの利点と制約

- 用途別に最適な天井高を考える際の基準

- 注文住宅における天井デザインの多様な選択肢

- 設計判断のための論理的な視点(光熱費、動線、心理影響)

天井高の基本情報:法的基準と平均的設計値

建築基準法では、住宅の居室は「天井高2.1m以上」が必要とされています。

これは「最低限の健康と安全を確保する」ための規定であり、快適性とは切り離して考える必要があります。

【一般的な天井高の傾向(日本国内)】

| 用途 | 一般的な天井高 |

|---|---|

| 寝室・個室 | 約2.3m〜2.4m |

| リビング・LDK | 約2.4m〜2.7m |

| 吹き抜け空間 | 約3.0m以上 |

天井高をどのように設計するかは、空間の用途・気候条件・居住者のライフスタイルによって判断されるべきです。

天井の高さが心理面に与える影響

建築心理学の研究により、天井の高さは人間の心理状態に影響を及ぼすことが明らかになっています。

高い天井の影響(2.7m以上)

- 空間の広がり感を強調し、開放的な印象を与える

- 思考の拡散が促進され、創造性が高まる傾向がある

- 非日常的な感覚(高級ホテルやギャラリーのような印象)を演出しやすい

低い天井の影響(2.3〜2.4m)

- 包まれるような安心感を得やすく、集中力が高まりやすい

- 個室や書斎など、落ち着いた環境を求める空間に適している

- 光熱費の面でも効率的で、省エネ志向にマッチする

心理的な作用は空間の利用目的と一致させることが望ましく、単純に「高い方が良い」とは限りません。

機能性・効率性から見た天井高の判断材料

設計判断の際には、下記のような要素を検討材料とすることが重要です。

高天井のメリット・デメリット

メリット:

- 採光と通風の面で有利

- 間接照明や梁あらわしなどのデザイン的演出が可能

- 家族間の視線・気配を共有しやすい(吹き抜けなど)

デメリット:

- 空調効率が低下するため、冷暖房費が上昇しやすい

- 音の反響が起きやすく、静音性に課題が生じる場合がある

- 照明・メンテナンスの作業負担が大きくなる

低天井のメリット・デメリット

メリット:

- 冷暖房の効率が良く、省エネ効果が高い

- コンパクトな空間設計により、材料費・施工費が抑えられる

- 高さの制限がある敷地(斜線制限など)でも設計しやすい

デメリット:

- 圧迫感を感じやすく、工夫のない設計では快適性が低下

- 照明・開口部設計での補正が必要になる

注文住宅における天井高の多様なアプローチ

注文住宅では、建売住宅に比べて天井高の自由度が高く、意匠性の高い設計が可能です。

以下に代表的な手法を整理します。

勾配天井

- 傾斜を利用して空間に動きを出す

- ロフトスペースや小屋裏空間との連携が可能

- 特に2階部分の空間活用に有効

吹き抜け

- リビング上部などを開放し、上下階の一体感を生む

- 採光と通風の確保に有利

- 家族間のコミュニケーション設計に寄与する反面、音漏れや冷暖房効率には要配慮

下がり天井+間接照明

- 空間のゾーニングに利用できる(例:キッチンだけ天井を下げる)

- 高低差と照明効果による空間演出が可能

- コンパクトな設計でも奥行きを感じさせやすい

天井高と将来性:ライフステージごとの視点

天井高の設計は、短期的な満足度だけでなく、長期的な利便性や快適性も考慮する必要があります。

| 観点 | 高天井 | 低天井 |

|---|---|---|

| 光熱費 | やや不利 | 有利(省エネ) |

| メンテナンス性 | 要所で専用器具が必要 | 作業がしやすい |

| 音響環境 | 音が響きやすい | 音がこもりやすい |

| 家族構成変化対応力 | 柔軟(拡張性あり) | 居室分割等にやや制限あり |

将来的に住まいを「子育て中心」から「老後に配慮した空間」へと転用することも想定する場合、天井高がそれらの機能転換に対応できる設計かどうかもポイントです。

まとめ:天井高の設計は「感覚+ロジック」の両輪で判断する

天井の高さは、建築構造上の制約・費用・心理的効果・機能性といった複数の要素が交差するポイントです。

単純に“高い=良い”とするのではなく、以下のようなステップで検討することが推奨されます。

- 用途別の機能性を明確にする(寝室・リビング等)

- 冷暖房効率・光熱費への影響を想定する

- デザイン上の優先順位を設定する(開放感・静音性等)

- 将来の変化(家族構成・メンテナンス)を見越す

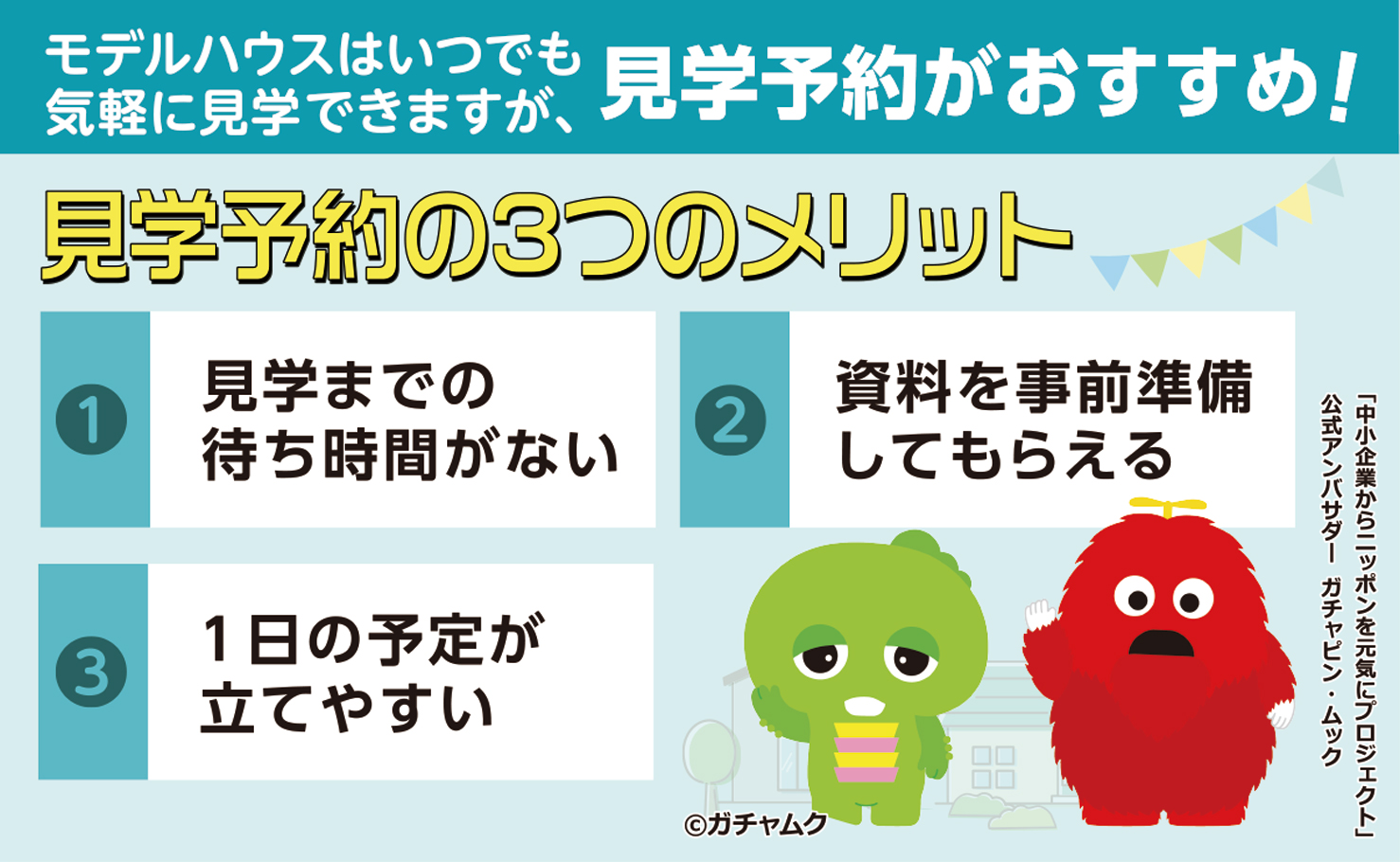

設計時には、実際のモデルハウスや完成物件で「体感」することも重要です。

図面や数値だけでは伝わらない“居心地”を得る判断材料になるでしょう。